凤凰融媒4月26日讯(记者 彭晗 张程前 徐智滔)法国电影《放牛班的春天》里,音乐曾为少年们推开封闭的心门。而在湘西自治州凤凰县林峰学区,一场现实版的“音乐奇迹”正在上演——没有专业教师的乡村学校里,数学老师与语文老师带着40名山里娃,用24天自学合唱,从怯生生的山里娃到舞台上的追光者,在全县比赛中唱响大山的声音,成为城郊学区唯一获奖的农村学校。

深山里的“音乐空白”

绿树掩映,远山含黛,车在山路盘旋,群山擦肩而过。

林峰乡距凤凰县城仅20公里,却因40分钟蜿蜒山路成为“教育洼地”。全校161名学生,80%是留守儿童,17位教师里没有一位音乐专业出身,这让林峰学区连续九届缺席全县合唱比赛。

“我们不是不想参加,是连40人的合唱团都凑不齐,我们连参赛资格都没有,更别说系统训练了。”林峰学区党支部书记、校长刘勃的语气里带着遗憾。

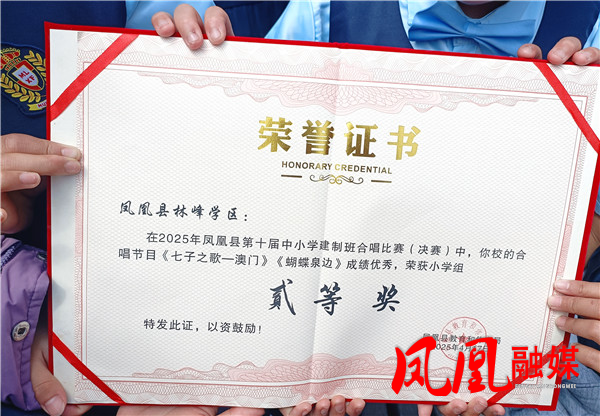

2025年3月,得知凤凰县第十届中小学建制班合唱比赛即将举办,上任不足一年的刘勃决心破局:“就算没有专业老师,也要带孩子们站上舞台。”

他第一时间找到数学老师田麒玉和语文老师蒋莹玉。两位老师均是土生土长的林峰乡人,从本校毕业后又回到家乡任教。两人几乎没有犹豫便接下了任务。两人从小在林峰乡长大,她们太明白乡村少年走出大山的意义:山外的声音很远,现在想让孩子们知道,音乐能架起通往世界的桥。

刘勃与两位指导老师经过逐个试听筛选,选出40名学生。2025年3月24日,林峰学区合唱团正式成立。然而,合唱团面临着专业师资匮乏的难题:数学老师田麒玉负责钢琴伴奏,却仅大学时学过基础钢琴;语文老师蒋莹玉毫无合唱指挥经验,40名学生们连简谱都不认识。

一场从零开始的“音乐冒险”,就此在林峰学区悄然开启。

跨界教师的“逆袭之路”

“接到任务是3月24日,距离比赛不到一个月,我们不仅要学习钢琴、指挥,还要孩子们声乐技巧,这个任务非常艰辛。”蒋莹玉说,40个学生24天要唱两首歌,即便是成人,也会觉得难以完成。

“最开始合唱团队不成样子。”蒋莹玉回忆,学生们唱歌“五音不全”“参差不齐”,教师也因非科班出身而底气不足。

田麒玉负责钢琴伴奏,却连分声部处理都要反复琢磨:“整首曲子有多处和声,我们只能先练两个声部,怕孩子们消化不了。”蒋莹玉则面临更直接的挑战:“学生唱得比我好,可我连音高都示范不了,只能看网上视频自学。”

为了带学生们入门,两位老师开启“连轴转”模式:白天上课、课余时间通过网上视频自学、向专业老师请教,晚上再指导学生。每天下午六点到八点,学校三楼音乐教室都会飘出稚嫩却坚定的歌声,学生们把每一句歌曲的旋律不停哼唱。

短短24天,学生们从一开始的“大白嗓式瞎唱”到学会正确呼吸、学会用优美的站姿站在舞台上,也学会了“为热爱排除万难”,大家越唱越喜欢,越唱越好。田麒玉和蒋莹玉两位“跨界教师”渐渐地成为乡村孩子音乐启蒙的引路人。

乡村少年的“舞台绽放”

成功从来不是坦途,对于大山里的孩子而言更是如此。林峰学区的学生们带着24天的练习成果奔赴赛场,以为做好了万全准备,但当其他学校的学生穿着统一演出服、用专业和声完成表演时,大家刚建立的自信心受到打击。蒋莹玉注意到学生们的状态不对,立刻把大家聚到后台鼓励大气,“输了没关系,我们要的就是自信地展现自己。”

预选赛通过后,合唱团做出一个大胆决定:为《蝴蝶泉边》加入非洲鼓伴奏,让旋律更具生命力。然而时间不到一周,全校教师中也没人接触过打击乐。语文老师杨洋临危受命,在办公室支起鼓具,对着教学视频逐拍拆解节奏,完成从“零”到“会”的突破。

当非洲鼓的节奏与童声合唱交织,原本稍显单薄的旋律突然有了群山回响般的层次感——鼓点如清泉击石,歌声似云雀穿林,孩子们眼中的怯意被惊喜取代,原本僵硬的肩膀也随着节奏轻轻摇晃。

4月17日比赛当天,师生们早上五点就起床,天还未亮,大巴车便载着师生驶出那条熟悉的山路赶赴赛场。赛场上,学生们穿着崭新的合唱服,怀揣紧张与期待,挺直腰背站上舞台。

“我看到满片花儿的开放,隐隐约约有声歌唱……”当《蝴蝶泉边》的旋律响起,40双眼睛从紧张到明亮,歌声里带着大山的辽阔与童真,没有华丽编排,却用比山泉更清澈的情感打动观众。最终,林峰学区获得凤凰县第十届中小学建制班合唱比赛小学组二等奖,成为城郊学区唯一一个获奖的农村学校,实现了历史性突破。

从错过九届比赛到站上领奖台,孩子们的变化很大:五年级学生杨玉婷意识到“以后学习要更努力”,五年级学生毛雨轩变得“敢展现自己”,六年级学生田梓腾如愿走出大山到县城参加比赛。

电影里,马修老师说:“每一颗心都需要温柔,需要宽容,需要理解。”在林峰学区,这句话变成了现实:没有专业的五线谱,却有最丰富的和声;没有华丽的舞台,却有最耀眼的星光。当山里娃的歌声穿过群山,那不是比赛的胜利,而是教育最本真的模样——用热爱点亮热爱,用生命影响生命。

山区学校的“音乐接力”

大山,不是视野的边界线。教育,才是未来的起跑线。

蜿蜒山路环绕的群山间,总有清澈的歌声穿透晨雾——“告别昨天的放牛娃,当好今天的读书郎。兴校报国是我们山孩子的梦想。”这首由退休老校长杨世平 12年前亲手作词的校歌《山里孩子的梦想》,在一代又一代山里娃的歌声中破土发芽,长成照亮乡村教育的精神根系。

校歌的传承从未中断——从杨世平用写下歌词的那天起,一代又一代教师接过接力棒:如今的林峰学区老师大多是从这里毕业的本地人,学成后回乡执教,将校歌的旋律与 “兴校报国” 的信念融入每一节课堂、每一次课间。走出大山,带回星光,对他们而言,校歌不仅是一首歌,更是扎根乡土的育人誓言。

而对于刘勃来说,肩上的责任则更大,更重。音乐只是一个开端,他希望学校把乡村美育作为特色坚持下去,“美育不仅仅是指音乐教育,更多的是更加广阔的教育方式,陶冶情操,陶冶心灵,健全乡村孩子的性格,让他们在大山里能学会生活,走出大山学会生存,面向未来要学会生长。”

自去年秋季起,林峰学区与长沙师范学院共建美育实践基地,引入专业实习团队驻校指导。在一学期的结对帮扶中,团队从声乐训练到课程研发,全方位提升学生艺术素养。同时,学校搭建“专业教师”走教帮扶链,手把手指导乡村教师掌握多声部编排、合唱指挥等技能,为孩子们搭建起系统的音乐学习阶梯。

此外,学校借力教育部中小学智慧教育平台,将多媒体教室升级为“数字艺术工坊”。在这里,经典合唱赏析、虚拟舞台模拟等数字化教学,让孩子们足不出户便能触摸广阔的音乐世界。

教育不是塑造未来的模具,而是乡村孩子触摸到梦想的天桥。与硬件设施改善相比,孩子们精神面貌的变化更让人感到欣慰。越来越多山区孩子拥有体育、艺术等方面的特长,对未来充满美好的憧憬。“送娃读书才能有出路”的观念在乡村基本形成共识,

从大山到舞台,从校歌到合唱,从老校长到新教师,林峰学区因一批又一批扎根乡土的乡村教师,历经一次次向美而生的蝶变。这里藏着乡村教育最朴素的坚守:即便群山阻隔,也要让每个孩子的梦想,乘着歌声的翅膀,飞越重峦叠嶂,飞向更广阔的天地。

来源:凤凰县融媒体中心

作者:彭晗 张程前 徐智滔

编辑:周奕

本文为凤凰新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。